日本酒の海へ、多満自慢という羅針盤。日本酒用語を知って楽しい航海を!

東京の福生市で、160年以上にわたり酒を醸し続けている石川酒造です。

日本酒の世界は、まるで広大な海のようです。種類も味わいも多種多様で、どこから航海を始めたらよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

このコラムは、そんな日本酒初心者~中級者の皆様のために書いてみました。

石川酒造が醸す日本酒「多満自慢」を羅針盤として手に持ち、日本酒の海を旅する方法を(なるべく)わかりやすくお伝えします。

まずは、航海の羅針盤となる、いくつかの基本用語を理解しましょう。

これらの言葉を知るだけで、日本酒選びがぐっと楽しくなります。

1. 精米歩合(せいまいぶあい)

日本酒の原料であるお米を、どれだけ磨いたかを示す数値。

例えばラベルに「精米歩合60%」と書いてあるならば、お米の表面を40%削り、残りの60%を使っていることを意味します。

特に、日本酒造りに特化したお米「酒造好適米」は中心にお酒造りに必要なでんぷんが固まっていて、そのまわりに雑味の原因となるタンパク質や脂肪が多く含まれているため、精米歩合の数字が低い(お米をたくさん磨いている)ほど、雑味の少ない、クリアで洗練された味わいになると言われています。

ちなみに、この精米歩合によって使用する名称がこちらです!

● 吟醸→精米歩合60%以下

● 大吟醸→精米歩合50%以下

これが次の項目で触れる特定名称と言われるものです。

実は、大吟醸の方が磨きが良いものというイメージがありますが、どちらも「○%以下なら名乗って良い」という仕組みなので、50%で大吟醸と名乗りを上げる日本酒もあれば、45%まで磨いても吟醸と名乗る日本酒もあったり。

スーパーなどで購入する際は、吟醸、大吟醸に騙されずに、精米歩合をCHECKしてみては!

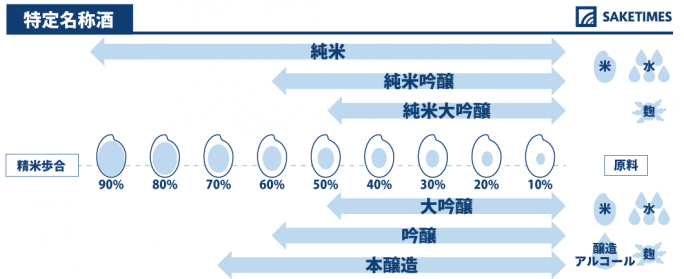

2. 特定名称酒(とくていめいしょうしゅ)

日本酒は、原料や製造製法によっていくつかの種類に分類されます。これを「特定名称酒」と呼びます。

国税庁が消費者のためにと、平成2年(1990年)に定めた「清酒の製法品質表示基準」という法律が基準で、日本酒の品質を保証するための重要な役割を担っています。

SAKETIMESさんが作成したわかりやすいイラストの表がこちら!(※利用規約に則って使用させていただいています)

「純米酒かどうか」

「精米歩合」

そして、特定名称酒を名乗らない(名乗れない)お酒が「普通酒」に分類されます。

文字で表にするとこんな感じです!

特定名称酒一覧

| 吟醸 | 原材料:米、米こうじ、醸造アルコール/精米歩合:60%以下 |

|---|---|

| 大吟醸 | 原材料:米、米こうじ、醸造アルコール/精米歩合:50%以下 |

| 純米 | 原材料:米、米こうじ/精米歩合:規定なし |

| 特別純米 | 原材料:米、米こうじ/精米歩合:60%以下または特別な製造方法 |

| 純米吟醸 | 原材料:米、米こうじ/精米歩合:60%以下 |

| 純米大吟醸 | 原材料:米、米こうじ/精米歩合:50%以下 |

| 本醸造 | 原材料:米、米こうじ、醸造アルコール/精米歩合:70%以下 |

| 特別本醸造 | 原材料:米、米こうじ、醸造アルコール/精米歩合:60%以下または特別な製造方法 |

もう一つの純米酒かどうかについて、補足しておきます。

→

日本酒の基本の材料が、米、米こうじ、水なのですが、ここに醸造アルコールという原料が添加されるか、されないかが基準です。

醸造アルコールが入らないものを純米と呼びます。

醸造アルコールを入れることで、色と香りが良くなり、スッキリとして、長期の品質維持が可能となります。さらに、香味バランスも整う等の効果も得られる、酒造りにおけるひとつの技術なのです。

3. 日本酒度(にほんしゅど)

日本酒の味わいの表現に、「甘口」「辛口」と言う言葉がありますが、日本酒度は、この甘口・辛口の度合いを示す数値です。

日本酒に含まれる糖分の量を数値化したもので、 3や-2、±0などと表記されます。

●糖分が少ない→軽いので浮く→メモリはプラス方向に

●糖分が多い→重いので沈む→メモリはマイナス方向に

上記の仕組みのため、マイナスの数字が大きいと甘口、プラスの数字が大きいと辛口に感じると言われています。

但し、これはあくまで目安です!同じ日本酒度のお酒でも、酸度、アルコール分、アミノ酸度などによって味わいは大きく変わるためです。

多満自慢では、日本酒度と酸味、旨みなどのバランスを大切にし、誰もが飲みやすいと感じる酒を目指しています!

<羅針盤が示す、最初の目的地:多満自慢の「入門」酒>

日本酒初心者の方に、まずお試しいただきたい♪

今回の用語を確認できて、多満自慢の中でも、特に飲みやすいと評判の酒をご紹介します。

◆ 多満自慢 大吟醸

特定名称:大吟醸(精米歩合35%)

お米をたくさん磨いた綺麗で洗練された味、醸造アルコールによって引き出された華やか&エレガントな香り!

贈り物にも向いています。尊敬できるあの人を、ラグジュアリーな日本酒の世界に誘います。

(こちらの醸造アルコールは酒米の王様とも言われる山田錦を、原料の一部に使用しています)

【受賞歴】

2022年IWC(インターナショナルワインチャレンジ)シルバーメダル受賞酒。

2022年インターナショナル サケ チャレンジ ブロンズ受賞酒

特定名称:吟醸(精米歩合50%)

穏やかな吟醸香と、すっきりとしたキレの良い辛口が特徴です。口当たりがなめらかで、和食はもちろん、様々な料理と相性が良いので、食中酒としてもおすすめ。この一本から、日本酒の奥深さを知る旅を始めてみませんか。

【受賞歴】

全国熱燗コンテスト2025 お値打ち熱燗部門「金賞」

令和5年 東京国税局酒類鑑評会 清酒熱燗部門「優等賞」

特定名称:純米吟醸(精米歩合50%)

扱いが難しいとされる酒米「雄町」で醸す、吟醸らしい綺麗さと、純米だからこそのジューシーさを兼ね備えた日本酒。

フルーティーな香りが、豊かな時間を演出します。

【雄町 熟成原酒の受賞歴】

全国熱燗コンテスト2024 プレミアムぬる燗部門「金賞」

インターナショナル・サケチャレンジ2023「金賞」

ワイングラスでおいしい日本酒アワード2023「金賞」

特定名称:純米酒(精米歩合:70%)

お米の甘さ、旨さをギュッと詰め込んだ多満自慢 杜氏好みの純米酒。これぞ甘口!というまろやかな甘みをたっぷりと感じていただけます。

米のふくよかな旨味と、清らかな水のキレが調和した、私たちの酒造りの原点です。常温やぬる燗にすると、米の優しい甘みが引き出され、心と体を温めてくれます。

【受賞歴】

令和6年 東京国税局酒類鑑評会 清酒純米燗酒部門「優等賞」

ワイングラスでおいしい日本酒アワード2021「最高金賞」

特定名称:普通酒(特定名称酒ではないため精米歩合は非公開)

醸造アルコールを入れて、スッキリと軽快に楽しめる酒質に整えた飲み切りサイズのカップ酒。飲み飽きしない普段酒です。TAMAのイメージで描いた可愛い2匹の猫が、貴方の晩酌時間に寄り添います♪

<羅針盤を使いこなす!飲み方とペアリングのヒント>

日本酒の選び方に慣れてきたら、次は飲み方やペアリングを試してみましょう。

温度で楽しむ

同じ酒でも、温度を変えるだけで味わいが大きく変わります。

●冷やして

吟醸酒など、華やかな香りのお酒は冷やして飲むことで、香りが引き締まり、キレが増します。

また、生酒についても、生酒らしい風味を味わいたい場合に冷やしてお召し上がりいただくことをおすすめしています。

●常温

本醸造や普通酒のお酒本来の個性を、最もバランス良く感じられる温度かもしれません。

純米酒では、冷えすぎるとわからないお米の旨みやコクを捕らえやすくなります。

●ぬる燗

どの特定名称酒でも、米の旨味をしっかりと感じる酒は、温めることでより香りがふくよかになり、味わいに深みが増します。

●熱燗

純米酒、本醸造、普通酒などは、芯がしっかりしてキリッと飲める味わいに変化します。

お料理とのペアリング

日本酒の魅力のひとつに、様々な料理との相性が良いことも上げられます。

いろいろな合わせ方がありますが、ここでは簡単な一例をご紹介しますね!

●吟醸系(特に淡麗辛口のもの)

白身魚の刺身や、野菜の天ぷらなど、素材の味を活かした料理と相性が良いです。

多満自慢では、大吟醸、辛口吟醸、雄町 生原酒など

●純米酒系(特に甘口・旨口のもの)

煮物、肉料理、グラタンやシチューなどホワイトソースを使用したお料理など、しっかりとした味わいの料理と合わせるのがおすすめです。

多満自慢では、純米無濾過、山廃純米原酒、季節の純米酒(あらばしりやひやおろし)など

●本醸造・普通酒系

焼き鳥、冷や奴、たこわさなど、王道のおつまみとの相性は抜群!

<羅針盤の先にあるもの「蔵見学」という体験>

日本酒の世界をより深く知りたいと思ったら、ぜひ私たちの蔵にお越しください!

多満自慢の世界(ただ飲むだけでなく、その背景にある酒造りの心や職人技を体験すること)に触れることで、より深く、それはまるで沼にはまるように、楽しんでいただけるかと思います。

特に、毎月第4週に行われている「感謝デー」での多満自慢の見学コースでは、酒造りの工程を間近で見る、もしくは体験する機会もご用意しています。

蔵人たちが手仕事で酒を造る姿を見て、試飲でその味わいを確かめる。この一連の体験が、あなたの「日本酒の海」への航海を、さらに豊かなものにしてくれることを願って。

私たちはこれからも、皆様の「日本酒の海」の旅が、安全で、そして楽しいものになるよう、多満自慢という羅針盤を磨き続けてまいります。